О Гумилёве

- Автор:

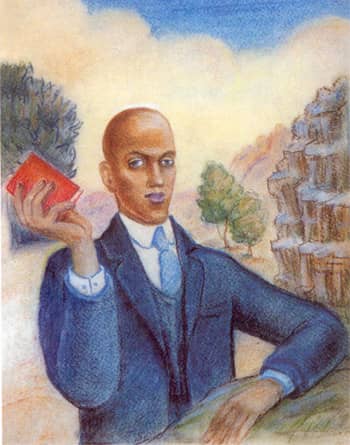

Юрий Терапиано

- Дата:

1937 год

- Альманах Круг, №2, 1937 год

О Гумилёве…

-

Надежда Золотухина

Интертекст и кинематографичность драмы Н. С. Гумилёва «Гондла» -

Наталья Воробьёва

Надменная Лера и печальная Лаик в поэме Н. Гумилёва «Гондла» -

Надежда Золотухина

«Страна друидов, снов и струн»: проблемы интерпретации драматической поэмы Н. С. Гумилёва «Гондла»

-

Лариса Рейснер

Н. Гумилёв. «Гондла» -

Михаил Кузмин

«Гондла»

Издательство «Петрополис», в ознаменование пятнадцатилетия со дня смерти Н. С. Гумилёва, выпустило две его книги: второе издание третьего сборника стихов «Чужое небо» и, печатаемую в первый раз, драматическую поэму «Гондла».

Издание «Гондлы» — несомненная заслуга издательства перед всеми, кто интересуется творчеством Гумилёва; но немного досадно, что вместо последней крупной вещи Гумилёва, также еще неопубликованной, — «Отравленная Туника» (рукопись которой, кстати, имеется в Париже), «Петрополис» предпочел перепечатать «Чужое небо» — книгу раннюю и, сравнительно, слабую.

Хотя широкая известность Гумилёва началась с четвертой его книги «Жемчуга», «Чужое небо», тем не менее, не является открытием для читателя. Сам Гумилёв перепечатал многие стихотворения из «Чужого неба» в «Жемчугах» и в других книгах («Девушке», «Сомнение», «Сонет», «Она», «Жестокой», «У камина», «Оборванец», «Ослепительное»); такие стихотворения, как «Из логова змиева», «Современность», «Паломник», «Абиссинские песни», «Открытие Америки», в свое время, в России, многие знали наизусть и здесь всякий мало-мальски осведомленный читатель видит их не впервые, тогда как «Отравленная туника» была бы интересна не только для зарубежного читателя, но и для исследователя творчества Гумилёва, которому в условиях эмиграции, важно было бы иметь перед собой возможно более полно гумилёвское наследство.

Во время своего пребывая в Англии, перед отъездом в Россию, Гумилёв работал над циклом шотландских и ирландских легенд. История Гондлы, ирландского королевича, воспитанного в стране викингов, и сумевшего своим примером обратить воинственных скандинавов на путь христианства, составляет сюжет «Гондлы».

С чисто художественной точки зрения «Гондла» не представляется большой удачей Гумилёва. Несмотря на прекрасные стихи, которыми написана поэма, несмотря на благородство сюжета и на отдельный блестящие места (например, когда, всеми оставленный, Гондла обращается с речью к лесу, скалам и морю), поэма в целом слишком «литературна», в стилизованно-шекспировских тонах. Но, принимая во внимание отношение самого Гумилёва к тому, что он считал самым достойным для поэта, для героя, интересно, что Гондла не принадлежит уже к «сильным, злым и веселым», он горбун-калека, отказавшийся от поединка чести, и его победа над храбрыми викингами-язычниками состоит в отказе от земной чести и славы, он побеждает не силой, а нищетой духа.

В интересной вступительной статье Георгия Иванова, предпосланной «Чужому небу», автор, в течение долгого времени близко знавший Гумилёва, так характеризует нам его взгляды на жизненное и поэтическое дело:

«Гумилёв твердо считал, что право называться поэтом принадлежит только тому, кто в любом человеческом деле будет всегда стремиться быть впереди других, кто, глубже других зная человеческие слабости, эгоизм, ничтожество, страх смерти, будет на собственном примере каждый день преодолевать в себе «ветхого Адама». И — от природы робкий, тихий, болезненный, книжный человек, он приказал себе быть охотником на львов, солдатом, награжденным двумя георгиями, заговорщиком, рискующим жизнью за восстановление монархи. И то же, что со своею жизнью, он проделал над своей поэзией. Мечтательный, грустный лирик, он сломал свой лиризм, сорвал свой неособенно сильный, но необыкновенно чистый голос, желая вернуть поэзии ее прежнее величье и влияние на души, быть звенящим кинжалом, «жечь» сердца людей.»

Победа, слава, подвиг — бледные

Слова, затерянный ныне,

Гремят в душе, как громы медные,

Как голос Господа в пустыне.[*]

При жизни некоторые упрекали Гумилёва в позерстве; их раздражала внешняя маска Гумилёва, его поза мэтра, его формальный подход к стихам. Но, по существу, Гумилёв был искреннее, чем казался. Жизнь свою он ломал и умереть сумел — мужественно, спокойно, не для позы, а во имя принятого на себя внутреннего подвига. Столь заботившийся о безупречном формальном мастерстве, Гумилёв хотел большего, чем просто писать хорошие стихи. Он искал способа вернуть слову его прежнюю силу, которой обладало слово в те дни, когда

Солнце останавливали словом,

Словом разрушали города.

Он мечтал вернуть поэзии ее магическое значение. Вспомним «Дракона», где сила слова побеждает смерть, — и, несомненно, в представлении Гумилёва, идеальная поэзия, подобно песне Орфея, должна была иметь власть над смертью.

Для того, чтобы сделать себя достойным возвыситься до такой поэзии, Гумилёв предписал себе жизненный подвиг, рисковал — не только головой, но и самым для него страшным — возможностью творческой неудачи.

Как средство для нахождения Слова, Гумилёв избрал подвиг. В том, как он понимал борьбу с «ветхим Адамом», была для него — роковая ошибка, которую он начинал сознавать в последние годы жизни — начинал понимать, что в его блестящей поэзии не все благополучно.

Молодой Гумилёв велел себе стать героем и совершать подвиги во внешнем мире. Подвиг он понимал, как понимали его гомеровские герои, — но «ветхий Адам», по-настоящему, преодолевается Евангелием.

Уже в «Колчане» Гумилёв чувствует этот разлад, неблагополучие:

Простой рыбак Тебе дороже

Великолепного волхва.

и далее, в том же стихотворении, очень примечателен конец:

В мой самый лучший, светлый день,

В тот день Христова Воскресенья,

Мне вдруг приснилось искупленье,

Какого я искал везде.

Мне вдруг почудилось, что, нем,

Изранен, наг, лежу я в чаще,

И стал я плакать надо всем

Слезами радости кипящей.

Поиски Слова должны были привести Гумилёва к тому состоянию внутреннего перегорания, когда человек добровольно отказывается от всего внешнего, добровольно становится нищим духом. В стихотворении «Память» («Огненный Столп») Гумилёв как бы подводит итог своим «переменам, души» и как бы прощается со своим любимым «воплощением» в «мореплавателя и стрелка». Чрезвычайно интересно у Гумилёва и его, как бы нарастающее, (первый мотив еще в «Чужом Небе» — «Сонет») ощущение неразрушимой жизни души, ощущение как бы «четвертого измерения», сильно заметное в «Огненном Столпе» («Душа и тело», «Шестое Чувство»), особенно — в стихотворениях «У цыган» и «Заблудивший трамвай», которые, сами по себе, — открывают нам нового Гумилёва, того, каким он становился накануне своей преждевременной смерти.

Материалы по теме:

💬 О Гумилёве…

- Надежда Золотухина. Интертекст и кинематографичность драмы Н. С. Гумилёва «Гондла»

- Наталья Воробьёва. Надменная Лера и печальная Лаик в поэме Н. Гумилёва «Гондла»

- Надежда Золотухина. «Страна друидов, снов и струн»: проблемы интерпретации драматической поэмы Н. С. Гумилёва «Гондла»

🤦 Критика

- Лариса Рейснер. Н. Гумилёв. «Гондла»

- Михаил Кузмин. «Гондла»